Migration früher und heute –

Wanderfalken als Zeitzeugen natürlicher Veränderung

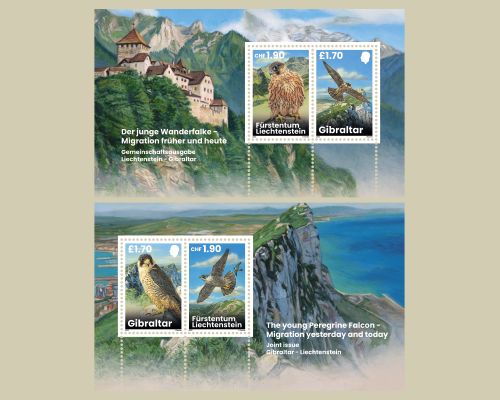

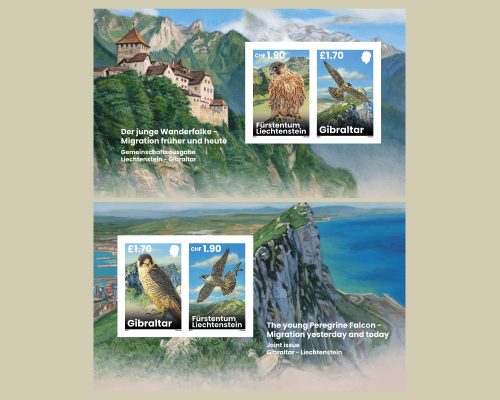

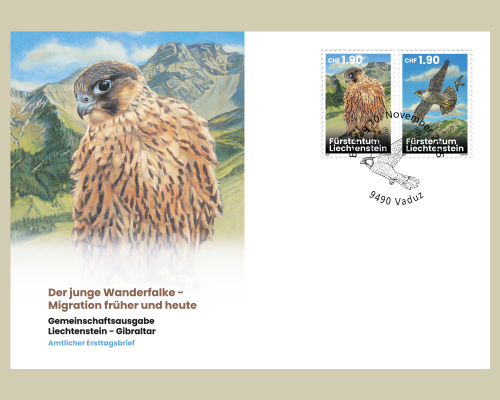

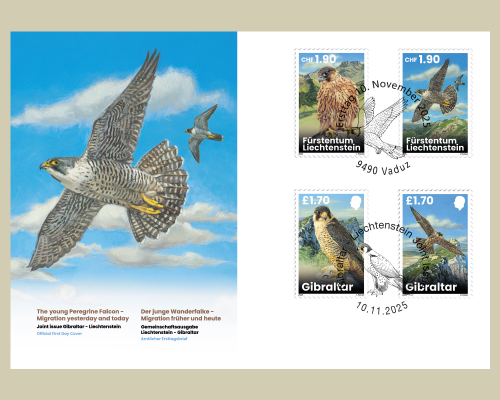

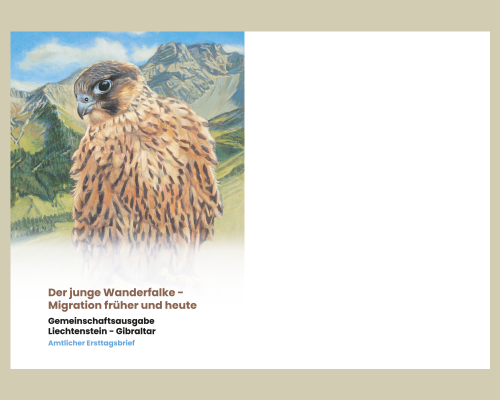

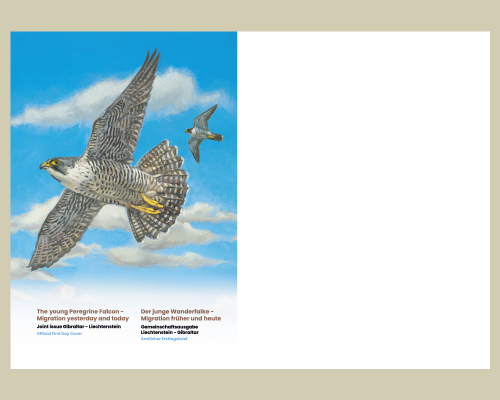

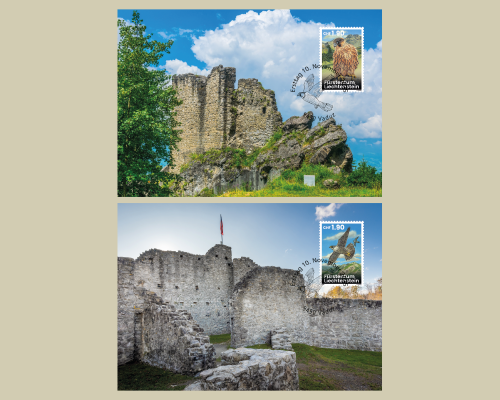

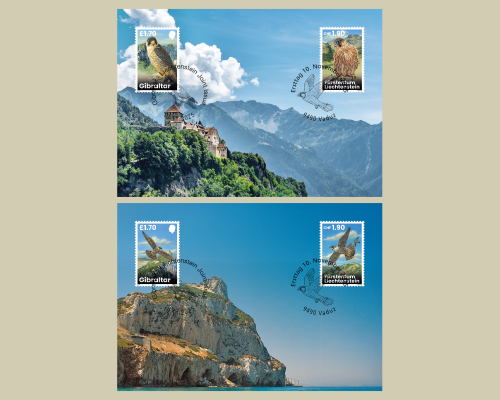

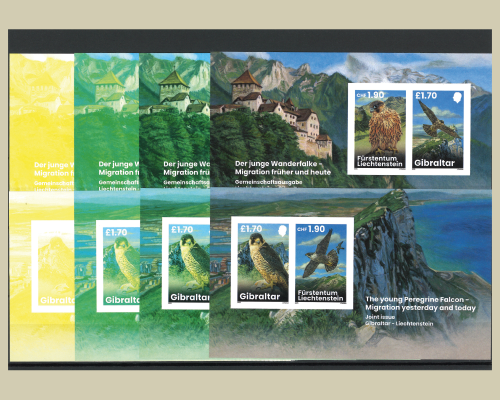

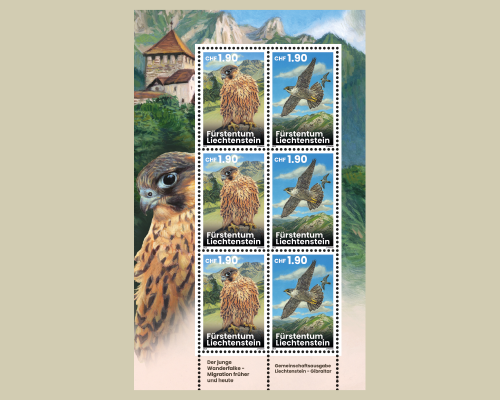

Zwei Länder, eine Geschichte: Gemeinschaftsausgabe Liechtenstein - Gibraltar

Der Wanderfalke ist einer der schnellsten Vögel der Welt – und zugleich ein stiller Zeuge des Klimawandels. Einst zogen die Jungfalken im Winter mit Zwischenstopp in Gibraltar Richtung Süden, heute erlauben wärmere Winter auch den Verbleib im Alpenraum. Im Rahmen einer Gemeinschaftsausgabe mit dem Royal Gibraltar Post Office widmen wir dem Falken einen Sonderblock mit zwei Briefmarken. Das Motiv «Wanderfalke juvenil» (CHF 1.90) zeigt den jungen Wanderfalken vor seinem Abflug in den Süden. Das Motiv «Wanderfalke adult» (CHF 1.90) zeigt zwei Wanderfalken nach der Rückkehr bei ihrem Flug über das liechtensteinische Alpenmassiv. Eine besondere philatelistische Gemeinschaftsausgabe als grenzüberschreitendes Projekt über eine Welt im Wandel.

Die Falknerei – also die Jagd mit Greifvögeln und insbesondere Falken – ist eine der ältesten Jagdformen der Menschheit. Sie entstand vor etwa 4.000 Jahren in den Steppen Asiens, wo Nomadenvölker Falken und Adler zur Jagd auf Wildtiere einsetzten. Bereits um 2205 v.Chr. wurde diese Tradition in China erwähnt. Über Karawanen und Eroberungszüge gelangte die Falknerei nach Persien, Arabien und schliesslich nach Europa, wo sie vor allem im Mittelalter eine Blütezeit erlebte. Kaiser Friedrich II. von Hohenstaufen (1194–1250) prägte die europäische Falknerei, indem er das berühmte Buch «De Arte Venandi Cum Avibus» (zu Deutsch «Über die Kunst, mit Vögeln zu jagen») schrieb, das noch heute als grundlegendes Werk gilt.

Im Adel wurde die Falknerei zum Statussymbol, wobei jeder Stand eigene bevorzugte Vogelarten hatte – beispielsweise nutzten Kaiser und Könige den Gerfalken, der niedere Adel und Ritter den Wanderfalken. Mit der Verbreitung von Schusswaffen verlor die Beizjagd an Bedeutung, erlebte aber im 20. Jahrhundert durch naturkundliches Interesse und Artenschutz neue Beachtung.

Falken Fakten - regional bis international

Welche Falken sind heimisch im Fürstentum Liechtenstein?

Der Turmfalke (Falco tinnunculus) ist mit Abstand die häufigste Falkenart in Mitteleuropa und auch in Liechtenstein sehr verbreitet. Er ist anpassungsfähig, besiedelt vielfältige Lebensräume und ist häufig in Kulturlandschaften, Städten und Dörfern zu beobachten.

Der Wanderfalke (Falco peregrinus) ist eine der bekanntesten Falkenarten und gilt als der schnellste Vogel der Welt: Im Sturzflug erreicht er Geschwindigkeiten von bis zu 390 km/h. Markante Merkmale sind der kräftige Körper, lange, spitze Flügel und ein deutlich erkennbarer schwarzer Bartstreif am Kopf. Adulte Vögel sind oberseits dunkelblaugrau, die Unterseite ist weiß mit schwarzer Querzeichnung.

Der Baumfalke (Falco subbuteo) ist in Liechtenstein zwar selten, aber nachweisbar.

Was macht Falken so besonders?

Falken sind schnelle, wendige Jäger mit langen, spitzen Flügeln und kurzem, kräftigem Schnabel.

Im Gegensatz zu Greifvögeln töten Falken ihre Beute nicht mit den Krallen, sondern mit einem speziellen «Falkenzahn» am Oberschnabel, der das Genick der Beute durchtrennt.

Falken jagen meist im Flug und sind für ihre hohe Geschwindigkeit bekannt; der Wanderfalke gilt als das schnellste Tier der Welt im Sturzflug.

Falken sind anpassungsfähig und besiedeln verschiedene Lebensräume – von offenen Landschaften bis hin zu Siedlungsräumen.

Die verschiedenen Falkenarten unterscheiden sich in Größe, Jagdverhalten und bevorzugter Beute: Der Baumfalke jagt z.B. häufig Insekten und kleine Vögel in der Luft, der Turmfalke bevorzugt Kleinsäuger und jagt oft rüttelnd aus der Luft.

Der Einfluss der Falken auf einheimische Vögel

Beutespektrum: Wanderfalken ernähren sich vor allem von kleinen bis mittelgroßen Vögeln. Sie bevorzugen keine bestimmte Art dauerhaft, sondern nehmen die je nach Angebot am häufigsten vorkommenden Vögel.

Konkurrenz zu anderen Arten: Es gibt eine gewisse Überschneidung in der Beute von Greifvögeln, wie dem Habicht. Allerdings ist die Jagdtechnik unterschiedlich, weswegen Falken keinen negativen Einfluss auf die Populationen von Greifvögeln nehmen.

Anpassung an das Nahrungsangebot: Wanderfalken passen ihre Beute flexibel an das vorhandene Angebot an und können bei Änderungen vermehrt andere Arten jagen.

Rolle im Ökosystem: Falken sind wichtige Regulatoren im Ökosystem und üben natürlicherweise Druck auf ihre Beutetiere aus. Eine intakte Falkenpopulation ist ein Zeichen für ein gesundes Ökosystem.

Wenn ein Falke auftaucht, wird es um ihn herum oft still, weil Singvögel und andere kleinere Vögel instinktiv verstummen, um nicht auf sich aufmerksam zu machen. So versuchen sie, der Aufmerksamkeit des Beutegreifers zu entgehen und ihre Überlebenschancen zu erhöhen.

Das Migrationsverhalten der Falken

Falken migrieren im Winter immer seltener Richtung Süden, weil sich die Lebensbedingungen im Winterquartier und im Brutgebiet verändert haben. Der wichtigste Grund ist der Klimawandel: Die Winter in Mitteleuropa, auch in Liechtenstein, werden milder, wodurch Falken wie der Turmfalke oder Wanderfalke auch in der kalten Jahreszeit ausreichend Nahrung finden und nicht mehr gezwungen sind, in wärmere Regionen zu ziehen.

Weitere Faktoren sind:

Veränderte Landnutzung und das Angebot an Nahrungstieren (z. B. Mäusepopulationen) ermöglichen es Falken, auch im Winter im Brutgebiet zu bleiben.

Städte bieten zusätzliche Nahrungsquellen und milde Mikro Klimata, sodass Falken zunehmend als Standvögel auftreten.

Bei einigen Arten, wie dem Baumfalken, bleibt die Zugbereitschaft hoch, aber auch hier gibt es Hinweise, dass einzelne Individuen kürzere Strecken zurücklegen oder früher zurückkehren, wenn die Bedingungen günstig sind.

Falken und Greifvögel in freier Wildbahn in Liechtenstein erleben

Die Natur in Liechtenstein ist ein Zuhause für viele beeindruckende Vogelarten. Von dem flinken Turmfalken über den Mäusebussard und den stolzen Rotmilan bis hin zum König der Lüfte, dem Steinadler – hier leben einige der spektakulärsten Vögel Europas. Gelegentlich kann man sogar Bartgeier oder Gänsegeier bei uns entdecken. Die Beobachtung dieser einzigartigen Tiere in ihrer natürlichen Umgebung, beim Jagen und Brüten, ist jedes Mal ein besonderes Erlebnis.

Liechtensteinischer Ornithologischer LandesverbandDie Verkürzung oder der Wegfall der Migration ist also eine Anpassung an die veränderten Umweltbedingungen, insbesondere die milderen Winter und die bessere Nahrungsverfügbarkeit in Mitteleuropa.

Regionale Unterschiede

Falken gibt es auf allen Kontinenten ausser der Antarktis. Die grösste Artenvielfalt findet sich in Mittel- und Südamerika sowie in Afrika. In Mitteleuropa sind Turmfalke, Baumfalke und Wanderfalke besonders verbreitet. In den Tropen gibt es kleinere Arten und spezialisierte Waldfalken, während in kalten oder gemässigten Klimazonen grössere Arten dominieren.

Der Lebensraum, die Beute und die Jagdtechnik unterscheiden sich regional. So jagen Wüstenfalken in Asien über weite offene Flächen, während beispielsweise der Turmfalke in Mitteleuropa häufig im Kulturland und sogar in Städten brütet. In Ostafrika gibt es sowohl sesshafte als auch ziehende Falkenarten, was zur Vielfalt beiträgt.

Fazit: Die Falknerei ist eine jahrtausendealte Tradition, die Falken in der Kulturgeschichte fest verankert hat. In Liechtenstein leben mehrere Falkenarten, insbesondere der Wanderfalke, der auch weltweit sehr verbreitet ist und sich durch seine enorme Anpassungsfähigkeit auszeichnet. Die Besonderheiten der Falken variieren je nach Region, Klima und Art.

Unterschiede zwischen europäischen und arabischen Falken

In Europa leben vor allem Arten wie der Wanderfalke (Falco peregrinus), Turmfalke (Falco tinnunculus), Baumfalke (Falco subbuteo), Sakerfalke (Falco cherrug), Lannerfalke (Falco biarmicus) und Gerfalke (Falco rusticolus). Sie sind an unterschiedliche Lebensräume wie Wälder, offene Felder, Steppen und Klippen angepasst.

Europäische Falken zeigen eine größere Vielfalt in der Färbung, Größe und Jagdtechnik, da sie vom borealen Norden bis in das mediterrane Klima Europas verbreitet sind.

In Europa dienten Falken in der Geschichte als Jagdvögel am Hof und hatten einen hohen Status, vor allem im Mittelalter. In der Neuzeit steht Artenschutz und Falknerei als Hobby und Zucht im Vordergrund.

Auf der Arabischen Halbinsel sind typischerweise der Lannerfalke (Falco biarmicus), der Würgfalke/Sakerfalke (Falco cherrug) und auch der Wanderfalke verbreitet.

Falken der arabischen Halbinsel sind oft etwas heller gefärbt und besser an warme, offene, halbwüstenähnliche Gegenden angepasst. Sie haben meist lange, schmale Flügel, die schnelle Flüge und das Jagen auf weiten Flächen ermöglichen.

Im arabischen Raum sind Falken heute noch ein bedeutendes Statussymbol. Die Falkenjagd ist tief in der Kultur verwurzelt und wird als Symbol für Adel und Geschick angesehen. Ein gut ausgebildeter Falke kann sehr hohe Summen kosten.

Falken faszinieren durch ihre Eleganz im Flug, ihre scharfen Sinne und ihre spezialisierte Jagdtechnik.

Als Statussymbole gehören sie auch heute noch zu den zentralen Tieren moderner Falknerei

Ein unvergessliches Erlebnis mit Greifvögeln inmitten der Alpenwelt: Die Falknerei Galina in Malbun

Die Galina Falknerei in Malbun, Liechtenstein begeistert seit vielen Jahren mit ganz besonderen Erlebnissen rund um majestätische Greifvögel und die traditionsreiche Kunst der Falknerei. Norman Vögeli ist sowohl Falkner als auch Hotelier aus Leidenschaft. Seine spektakulären Flugshows sind ein Erlebnis für die ganze Familie, bei denen das Publikum die Tiere aus nächster Nähe erleben kann.

Zu den Tieren der Falknerei Galina gehören:

- Steinadler

- Falken

- Uhu

- Habichte (insbesondere Harris Hawk)

- Bussarde

- Kolkrabe

Viele der Vögel können auch bei besonderen Aktivitäten wie Adlerwanderungen oder Privatführungen erlebt werden. Ein Höhepunkt ist das weltweit einmalige Adler-Erlebnis, bei dem die Gäste mit einem Steinadler auf einer Höhe von 2'000 Metern im freien Gelände unterwegs sind und einen tiefen Einblick in das Leben und Verhalten der Greifvögel erhalten.Galina Falknerei erleben